Un homme vit avec deux cœurs depuis plus de trois décennies

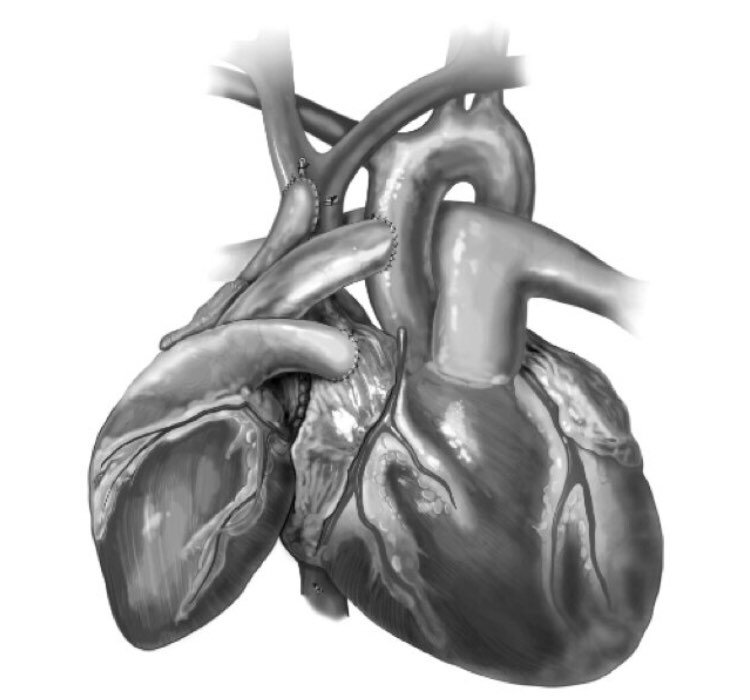

C’est l’histoire d’un homme qui a bénéficié, en novembre 1990 alors qu’il avait 25 ans, d’une transplantation cardiaque hétérotopique : le coeur du receveur a été laissé en place, le cœur du donneur étant placé à sa droite, sur lui et en parallèle. Lors de l’intervention, les cavités cardiaques du donneur sont suturées (anastomosées) à celles du malade, de même pour les gros vaisseaux (aorte et artère pulmonaire). Le greffon ne remplace donc pas le cœur natif, mais il lui fournit une assistance circulatoire partielle ou totale. Un extrait d’ un article du journale Le Monde.

Ce patient vit donc avec deux cœurs placés en tandem dans sa poitrine, le cœur natif et un autre, en bon état, provenant d’un donneur décédé. Le patient avait été greffé car son cœur était défaillant du fait d’une complication (fibrose endomyocardique) faisant elle-même suite à une myocardite (inflammation du muscle cardiaque). Le patient avait subi une greffe hétérotopique car il présentait une hypertension pulmonaire, principale indication pour ce type particulier de transplantation cardiaque. La greffe hétérotopique a en effet l’avantage de permettre éventuellement au greffon de s’adapter à l’hypertension pulmonaire du receveur. Cette technique a également été utilisée pour des patients en détresse, pour lesquels on ne peut se permette de différer la greffe, et alors que l’on ne dispose que d’un cœur de donneur trop petit.

C’est le chirurgien sud-africain Christian Barnard (Université de Cape Town) qui a utilisé pour la première fois, en 1974, la transplantation cardiaque hétérotopique, technique dans laquelle le greffon cardiaque vient suppléer le fonctionnement du cœur du patient, ce dernier pouvant toujours assurer la circulation au cas où le cœur transplanté serait rejeté. La transplantation cardiaque hétérotopique représente donc une forme biologique d’assistance ventriculaire. Cette technique a permis d’utiliser des cœurs de donneurs qui, sinon, n’auraient pas été utilisés pour une transplantation.

Mais revenons à cet homme qui vit avec deux cœurs et dont il est question dans un article publié en février 2023 dans ESC Heart Failure, revue publiée sous l’égide de la Société européenne de cardiologie. Depuis la greffe hétérotopique, ce patient a été suivi, tous les trois mois, par une équipe de l’hôpital universitaire de Münster (Allemagne). Ce patient est aujourd’hui dans un état clinique stable. Les derniers examens montrent qu’il est capable de parcourir, en marchant, une distance de 700 m en six minutes. Les cavités gauche et droite du greffon sont de taille normale et se contractent normalement (fonction systolique normale). À l’inverse, les cardiologues ont noté l’absence de caillots sanguins (thrombi) dans les cavités cardiaques. Il importe de savoir qu’un des problèmes inhérents à la transplantation hétérotopique est la possibilité que des thrombi se forment dans le cœur natif, en particulier lorsque les cavités ventriculaires sont élargies. Ceci impose donc un traitement anticoagulant à vie, ce qui augmente les risques de saignement.

Le patient suit toujours un traitement immunosuppresseur par ciclosporine A, en plus d’un traitement anticoagulant (anti-vitamine K). Les résultats des tests virologiques à la recherche du cytomégalovirus (CMV), du virus d’Epstein-Barr (EBV), virus herpès simplex (HSV), virus de la varicelle-zona (VZV), sont tous négatifs. Alors que la posologie de la ciclosporine a été réduite par rapport à ce qu’elle était juste après la greffe, aucun effet secondaire à long terme n’a été observé. Dans la mesure où le patient n’a pas présenté au fil du temps d’effets secondaires liés à la prise de ciclosporine, il a été maintenu sous ce traitement, malgré l’introduction depuis 1989 d’un autre immunosuppresseur, le tacrolimus. Les médecins ont constaté que leur patient ne présente pas de signes d’hypertension pulmonaire ou d’obstruction de l’artère pulmonaire. De même, le cœur natif ne présente pas de signes de maladie coronarienne. Enfin, les biopsies cardiaques, effectuées régulièrement, ne montrent pas de signes de rejet devant nécessiter un traitement.

En résumé, il apparaît donc, plus de 30 ans après la transplantation cardiaque hétérotopique, que la détérioration de la fonction du ventricule droit n’a pas progressé et qu’il n’existe pas de signes d’obstruction ventriculaire. « À notre connaissance, il s’agit de la plus longue survie après transplantation cardiaque hétérotopique, associée à une qualité de vie exceptionnelle », déclarent Juergen Sindermann et ses collègues des départements de cardiologie et de chirurgie cardia-thoracique de l’hôpital universitaire de Münster. Les électrocardiogrammes (ECG) montrent que l’activité des deux cœurs n’est pas synchrone. Pour autant, le patient ne ressent pas de diminution de ses capacités fonctionnelles, ce que confirment les enregistrements de sa dernière épreuve d’effort.

À l’âge de 39 ans, 22 ans après la greffe hétérotopique, ce patient américain a malheureusement développé une insuffisance cardiaque et a de nouveau été placé sur la liste d’attente des receveurs de greffe. Il a alors pu bénéficier d’un cœur total artificiel (en remplacement du cœur natif), avant que celui-ci ne soit remplacé par le cœur d’un donneur en janvier 2017 (greffe orthotopique). Ce n’est qu’alors que le greffon, qui avait été implanté à côté du propre cœur du patient, a été retiré (24 ans après avoir été implanté). Transplanté en novembre 1990, le patient allemand vit, lui, depuis plus de 33 ans avec deux cœurs. Sa survie dépasse donc de près de dix ans le précédent record pour une greffe cardiaque hétérotopique.

0 Commentaire